数回にわたり脂質異常症,コレステロールと中性脂肪の話です。

脂質異常症は,高血圧症,糖尿病とともに生活習慣病の代表的な病気の1つです。

脂質とよばれるものには,コレステロールと中性脂肪があり,コレステロールには,悪玉コレステロール(LDLコレステロール)と善玉コレステロール(HDLコレステロール)があります。中性脂肪は,トリグリセライドともよばれます。悪玉コレステロールや中性脂肪が増えすぎたり,善玉コレステロールが減りすぎると,動脈硬化が進みます。

脂質とよばれるものには,コレステロールと中性脂肪があり,コレステロールには,悪玉コレステロール(LDLコレステロール)と善玉コレステロール(HDLコレステロール)があります。中性脂肪は,トリグリセライドともよばれます。悪玉コレステロールや中性脂肪が増えすぎたり,善玉コレステロールが減りすぎると,動脈硬化が進みます。

動脈硬化が進むと,脳梗塞,脳出血,心筋梗塞,狭心症,閉塞性動脈硬化症などの病気(合併症)を起こす可能性が高くなります。こういった合併症を起こすと,後遺症が残ったりする場合があり,生活や仕事に支障をきたすことがあるため,動脈硬化関連の病気に対しては注意が必要です。当クリニックの理念「患者さんの健康寿命をのばすこと,社会的に健康であることをサポートする。」の実現のためには,動脈硬化疾患の発生予防は最重要課題なのです。

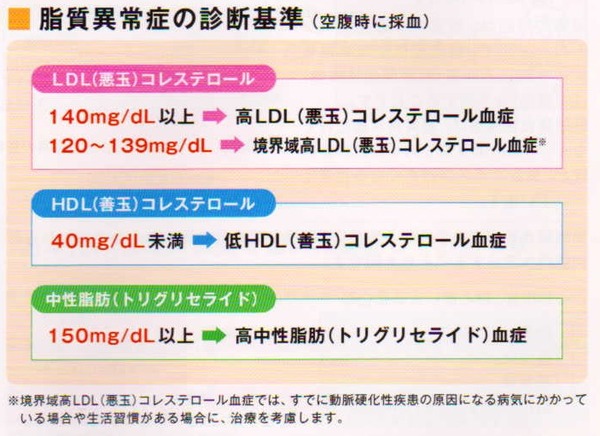

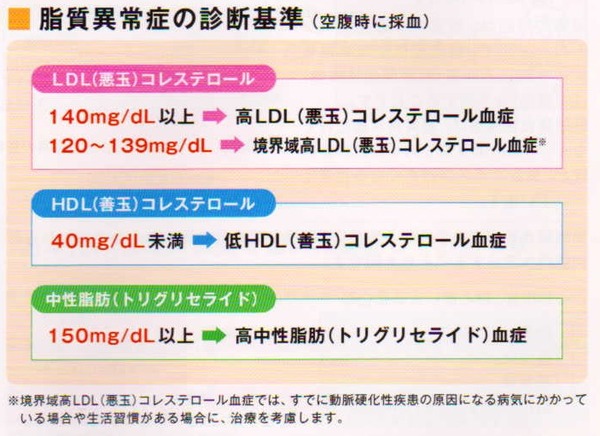

脂質異常症の診断基準は下記のとおりです。

脂質異常症と診断されたら,検査データを正常値に近づけるよう,食事療法,運動療法,薬物療法を行なえばよいのですが,勘違いしやすい大きなポイントがあります。

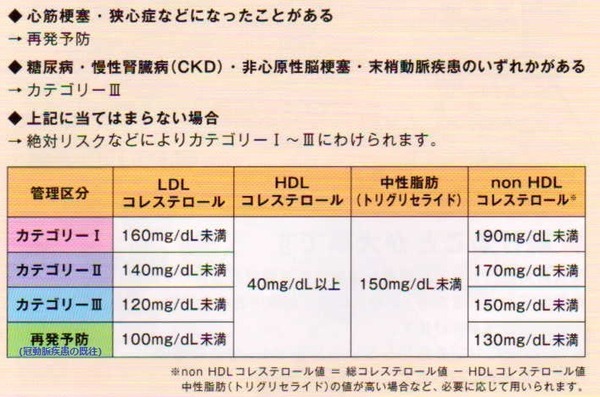

他の病気の状況により,患者さんごとに目指すべき目標値が異なる,ということです。

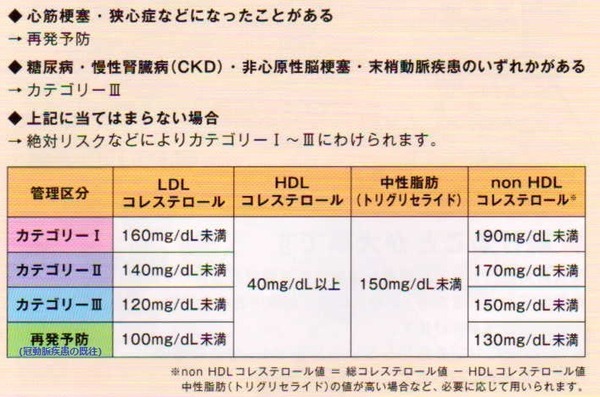

大ざっぱにいえば,脂質異常症とは別の他の病気を一切お持ちでない患者さんはある程度余裕をもった目標値を設定できるのに対し,すでになんらかの病気(心筋梗塞や狭心症,脳梗塞などの合併症)にかかってしまった病歴のある方や,他の生活習慣病(糖尿病,慢性腎臓病,末梢動脈疾患)を同時にお持ちの患者さんの場合,比較的厳しい目標値を設定することが望ましい,ということです。

この判断はみなさんの担当医の先生にやっていただくべきことでありますので,ここでは詳しい説明は避けますが,患者さんの病状によりカテゴリー「Ⅰ」,「Ⅱ」,「Ⅲ」,「再発予防(冠動脈疾患の既往)」に分け,それぞれのカテゴリー別に適切な目標値設定を行なっていくことが良いのです(下記参照)。

「担当医の先生によって言うことが違うので困る」などの疑問は,こういった目標値の個別性からも発生します。生活習慣病の管理は,患者さんと担当医の先生との間の相互理解,コミュニケーションが重要であるゆえんです。混乱はモチベーションを下げるからです。

参考文献

● 気をつけよう! コレステロールと生活習慣 沢井製薬株式会社

監修:筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科 教授 島野 仁 先生

参考サイト

● 動脈硬化net

脂質異常症は,高血圧症,糖尿病とともに生活習慣病の代表的な病気の1つです。

動脈硬化が進むと,脳梗塞,脳出血,心筋梗塞,狭心症,閉塞性動脈硬化症などの病気(合併症)を起こす可能性が高くなります。こういった合併症を起こすと,後遺症が残ったりする場合があり,生活や仕事に支障をきたすことがあるため,動脈硬化関連の病気に対しては注意が必要です。当クリニックの理念「患者さんの健康寿命をのばすこと,社会的に健康であることをサポートする。」の実現のためには,動脈硬化疾患の発生予防は最重要課題なのです。

脂質異常症の診断基準は下記のとおりです。

脂質異常症と診断されたら,検査データを正常値に近づけるよう,食事療法,運動療法,薬物療法を行なえばよいのですが,勘違いしやすい大きなポイントがあります。

他の病気の状況により,患者さんごとに目指すべき目標値が異なる,ということです。

大ざっぱにいえば,脂質異常症とは別の他の病気を一切お持ちでない患者さんはある程度余裕をもった目標値を設定できるのに対し,すでになんらかの病気(心筋梗塞や狭心症,脳梗塞などの合併症)にかかってしまった病歴のある方や,他の生活習慣病(糖尿病,慢性腎臓病,末梢動脈疾患)を同時にお持ちの患者さんの場合,比較的厳しい目標値を設定することが望ましい,ということです。

この判断はみなさんの担当医の先生にやっていただくべきことでありますので,ここでは詳しい説明は避けますが,患者さんの病状によりカテゴリー「Ⅰ」,「Ⅱ」,「Ⅲ」,「再発予防(冠動脈疾患の既往)」に分け,それぞれのカテゴリー別に適切な目標値設定を行なっていくことが良いのです(下記参照)。

「担当医の先生によって言うことが違うので困る」などの疑問は,こういった目標値の個別性からも発生します。生活習慣病の管理は,患者さんと担当医の先生との間の相互理解,コミュニケーションが重要であるゆえんです。混乱はモチベーションを下げるからです。

参考文献

● 気をつけよう! コレステロールと生活習慣 沢井製薬株式会社

監修:筑波大学 医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科 教授 島野 仁 先生

参考サイト

● 動脈硬化net